肠粉,这一名字朴实无华,却如同一把钥匙,能打开广东饮食文化的深厚底蕴。作为广府美食的标志性符号之一,它以滑嫩的口感、丰沛的馅料,征服了无数食客的味蕾,成为镌刻在广东人日常里的味觉记忆。可这道国民小吃究竟源自何处?其背后又藏着怎样跨越千年的故事与匠心?

一、溯源:从唐代 “油味糍” 到乾隆赐名

肠粉的历史脉络,可追溯至唐代的泷州,即如今的广东罗定市。相传当时,惠能、惠积两位高僧在修行之余偶然创制出一种 “油味糍”—— 因米浆蒸制后质地过薄,无法切成块状,只能先铲聚成团再分切,这便是肠粉最初的制作雏形。那时它还被称作 “油味糍片”,口感虽已初见端倪,却尚未有如今的名号。时光流转至乾隆年间,乾隆皇帝南巡途经广东罗定,当地官员献上这道 “油味糍”。皇帝品尝后,被其滑嫩如凝脂、形态似猪肠的特质深深吸引,龙颜大悦之下赐名 “肠粉”。这一命名既形象贴切,又自带皇家认可的光环,让肠粉自此从地方小吃走出泷州,在广东乃至全国范围内迅速传播,成为家喻户晓的美食。

二、匠心:两种做法与多元风味的碰撞

肠粉的灵魂,藏在制作工艺与馅料搭配的巧思里。其制作方式主要分为 “布拉肠粉” 与 “抽屉式肠粉” 两大流派,各有千秋。

布拉肠粉是传统手艺的代表:将细腻的米浆均匀铺在浸湿的棉布上,再撒上馅料,放入蒸笼借蒸汽催熟。蒸好后,用薄铲轻轻从布上刮下,肠粉边缘带着棉布的细微纹路,口感柔韧中带着一丝温润,米香也更为浓郁。

抽屉式肠粉则是效率与美味的平衡:米浆直接倒入特制的抽屉式蒸盘,无需棉布承载,蒸制速度更快。成品形态规整,口感爽滑利落,更适配如今快节奏的饮食场景,成为街头巷尾小吃摊的常见选择。

而馅料的搭配,更是让肠粉拥有了千变万化的风味。按口味划分,可分为咸、甜两大阵营:

咸肠粉是广府人的日常首选,猪肉末、鲜虾仁、嫩牛肉、滑猪肝等都是经典馅料,蒸熟后淋上生抽、香油、芝麻酱,一口下去咸鲜交织,馅料的鲜嫩与米皮的软滑完美融合;

甜肠粉则是甜蜜的惊喜,以糖浸的木瓜、香蕉、椰丝等蔬果为馅,再撒上炒得喷香的白芝麻,入口清甜不腻,是不少人早餐或下午茶的 “甜蜜慰藉”。

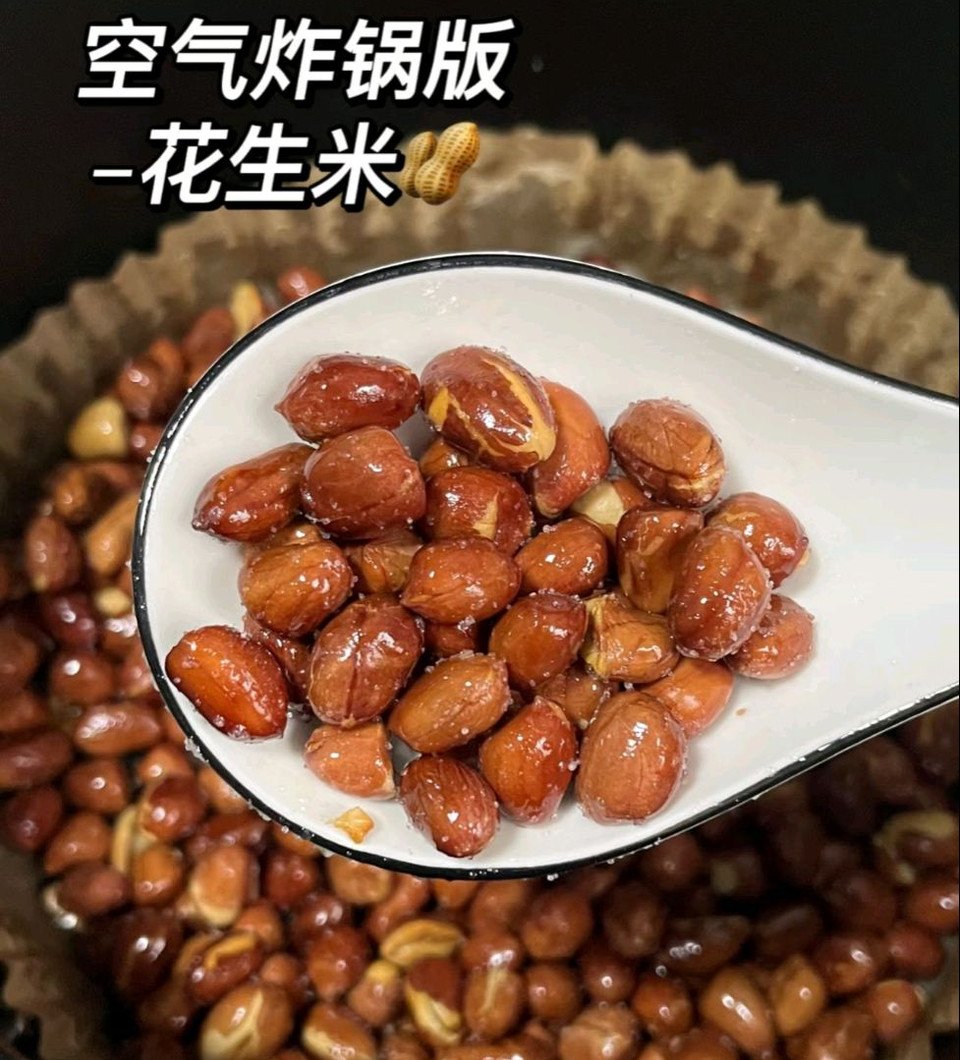

此外,地方特色也为肠粉添彩 —— 潮州肠粉会加入醇厚的蚝油,让鲜味更上一层;粤西地区则偏爱在肠粉中加入花生碎,增添香脆口感,每一口都是地域风味的独特表达。

三、渗透:从街头烟火到全球乡愁

在广东,肠粉早已超越 “小吃” 的范畴,成为融入日常的生活符号。无论是清晨茶楼里搭配普洱茶的 “一碟肠粉”,还是深夜街头摊前暖乎乎的 “一份夜宵”,它总能精准击中广东人的味觉需求。茶楼里的肠粉讲究精致,馅料新鲜、酱汁醇厚;街头摊的肠粉则带着烟火气,米香浓郁、性价比高,不同场景的肠粉,承载着不同的生活情绪。随着广东人的迁徙与文化交流,肠粉也逐渐走出广东,走向全国乃至全球。在北上广深等大城市,街头巷尾的肠粉店随处可见,既有坚守传统的老字号,也有融入创新元素的新派店铺;在海外,从东南亚的唐人街到欧美国家的华人社区,肠粉店成为连接乡愁的纽带 —— 一口滑嫩的肠粉,就能让海外游子想起家乡的清晨与烟火,这份味觉记忆,成了跨越山海的情感寄托。

四、传承:藏在肠粉里的广府精神

肠粉从来不止是一道美食,它更承载着广东人的文化记忆与精神特质。对老广东人而言,肠粉是童年清晨里母亲端来的温暖,是茶楼里与老友闲聊的陪伴,每一口都裹着熟悉的生活场景与情感温度,这份记忆代代相传,成为广府文化的鲜活载体。而制作肠粉的过程,更藏着广东人的勤劳与匠心。从米浆的研磨(需选用优质大米,浸泡至软硬适中,研磨出细腻无渣的米浆),到蒸制的火候(布拉肠粉需掌控蒸汽大小,避免过老或过嫩;抽屉式肠粉则要精准把握时间,确保口感爽滑),再到酱汁的调配(生抽、香油、芝麻酱的比例需反复调试,既要提鲜又不能掩盖米香),每一个步骤都需要耐心与经验,这份对 “极致口感” 的追求,正是广东人 “务实、精细、创新” 精神的生动写照。

结语:在传承中续写的美食传奇

肠粉,这道从唐代走来的美食,历经千年变迁,始终活跃在广东人的饮食生活里。它从泷州的小食摊,走到乾隆的御膳桌,再到如今全球华人的餐桌;从单一的 “油味糍片”,演变成如今多元风味、多样做法的美食矩阵,每一步都离不开传承与创新。如今,随着人们口味的多样化,肠粉也在不断焕发新的活力 —— 既有坚守传统的布拉肠粉老字号,用手艺留住老味道;也有新派店铺推出芝士肠粉、榴莲肠粉等创新口味,吸引年轻消费者。但无论如何变化,肠粉里藏着的米香、烟火气与文化记忆,始终未变。未来,这道承载着广府饮食文化的美食,必将继续在传承中创新,在创新中传承,用滑嫩的口感与浓郁的风味,续写属于它的美食传奇,也让更多人通过这道小吃,读懂广东的饮食文化与生活温度。

2. 本站作者投稿作品仅为资源共享、学习参考之目的!

3. 感谢大家与美食U一起努力,营造一个优秀和谐的网络环境!!